这两周是收offer的日子,但是在某论坛上却刷到一个令人深思的问题。链接就不贴了,大致经过是这样:

有一位北京申请者,全方位的在朋友圈、微型群等地方,冒充自己是知名心理公众号的联合创始人之一,也在自己的申请里使用了相关的内容作为素材,获得了著名文理学院的录取和奖学金。很遗憾,世上没有不透风的墙,很快被官方识破,以事主认错道歉而告终。

我自己来说,可能没有像网上的键盘侠那样,举着道德的大旗高举高打的动机或者用意。感觉上更像是孩子编了一个故事,然后最终把自己套进去,也未必有多大的恶意。早点从迷梦里得到教训醒来不是坏事。

但是专门写文来讨论这个问题,是因为在我自己咨询和服务之中,时不时的会感到有孩子和这位同学有些微的共性——觉得美本申请是一种包装、一种投机、一种一次性买卖。

很遗憾,以从业这么多年来的所见所闻,我完全不同意以上这三点。

美本申请不是包装

我们是在一个浮躁的社会里。因为有对药到病除的灵丹妙药(美国人有个很类似的概念,silver bullet)的需求,这年头各种大大小小的机构宣传也是迎合在家长和学生的心态上。标化出不来?没关系,上这个项目15天金牌名师保分。活动乏善可称?不要紧,去缅甸走个两周养养犀牛。申请不知道怎么弄?没事儿,前常青藤招生官可以把你塑造成和学校的理想模子一样。只要肯大把大把的掏钱,所有的问题都能解决。

真的是这样的么?

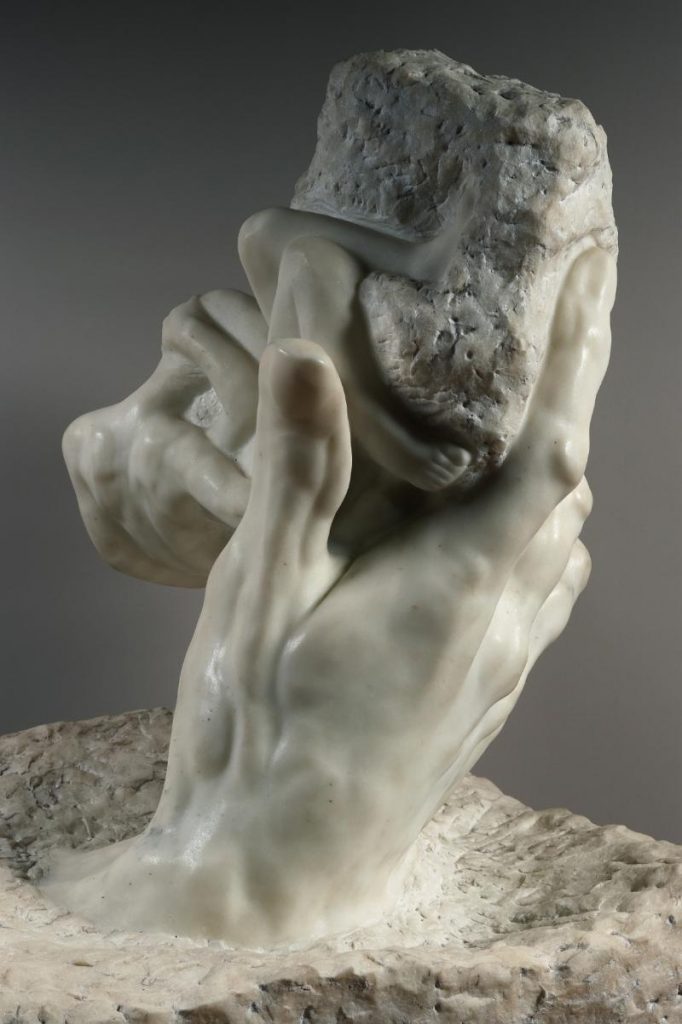

我作为从业者,不大认为自己是在做包装,把没有资格入学的孩子送到完全不适合他们的学校里。我个人更欣赏,也是在一步步努力接近的理念,是像雕塑大师一样,在原本粗看平凡无奇的材料里,发现韵律和生命力。真正的大师说:“完美的雕像本来就在那里。我只是把边角的遮蔽物去掉,让它的原本面目显示出来。”

虽然我们考虑到学员隐私和观感,从来不刻意宣传,但近两年来我亲手带出了好几例有短板的学生。一位标化出不来,但是对爬虫有特别的热爱,希望为它们争取权益。一位托福上不去,但是是机器人领域的小专家……按常理完全录不上的学校录他们,是看走眼了么?我认为不是,而是恰恰他们的潜能在这个不以分数为唯一准绳的申请过程中被慧眼识珠的发掘了出来。

Okay,那么问题在于,你是怎样的?或许你有这样或那样的不足,但是你有往理想中的自己这个方向去努力么?你有潜力或者亮点可以让远隔重洋的伯乐发掘么?抛开宣传不提,相信市面上再牛逼的机构,在这块也无能为力,不能取代你的主动行动。

一句题外话,招生官一般是好人,很期待能够支持你,但称职的他们也绝对不傻。我当年有幸给招生官做过翻译,印象最深刻的一例是他就着推荐信的一个本来应该是很显然的细节把申请者问得哑口无言。一天结束之后,我们闲聊,他给我看面试过程中记的笔记。“打点是Okay的,打圈的话不太适合。直接打勾打叉怕被学生看出来干扰他们面试。”

美本申请不是投机

美国主持SAT考试的非营利机构美国大学理事会(College Board)建议美国高中生至少申请五至八所大学以确保能进入与自身水平匹配的高等学府就读。而对于面临更加激烈竞争的国际申请者,数目则要高达十二所至十八所。没有任何靠谱的机构或者个人(美国大学校方除外,但他们在这方面事实上也极为谨慎)能够100%的打包票说某个学生一定能被某所大学录取。所以在微观上来看,确实有点赌运气的成分,不是么?

但如果把申请过程想成是投机,希望凭借着自己的“好运气”或者“好人品”挣得梦校offer,这种想法却过于天真了。事实上,我几乎只遇到因为在申请上各个环节出漏子以至于暂时进入次一等学校的孩子(不过只要有这个念想,一般一两年就能转学到比较理想的学校去),还从来没有见过真正靠着完美无缺的申请(如果有这种东西的话)进入超越自身水平两档以上的孩子。诚恳的说,如果能进一档,已经是天时地利人和聚在一起,非常非常好的结果了。

让我印象很深刻的一件事情,是我三年前创业之初带的一个芝大孩子。接近截止日期前三天的晚上十点,我审她文书的时候突然想到了一个新的idea觉得可能可以结合进去,想着给她打个电话。因为有点担心太晚了不方便,先微信问了一声,果然没有回。结果在半个小时之后,学员给我打了过来,和我说:“老师不好意思,我正在全神贯注的复习AP,手机静音了。”在标化飞速进步的基础上,孩子考了八门AP,同时负责三个社团,一节课不落下,几篇主要的文书我保守估计至少也花了二十个小时的时间。以这种全力以赴的态度应对申请,即便芝大看走眼不录,我毫不怀疑她肯定能够拿到一个前十录取。

投机取巧并不靠谱,申请归根结底还是要show出肌肉的。感觉心里没底?不如从现在开始努力。

美本申请不是一次性买卖

对于国内的高考,高中老师们几十年来一直有一个善意的谎言:现在最后努把力,

我们应该一早就知道这个套路了。而且在这一点上,上中国大学和上美国大学也没有啥区别。

虽然说国内之前对美国大学的“宽进严出”渲染得确实有些过火了,但是我始终认为,申请到理想学校从来不是目的,而是一个更高、更有挑战的起点。怀着浮躁的心态,蒙混过关可能能获取一点短期的收益,但是长远来说一定是要加倍把得到的还回来。首先,一进入大学,能不能适应快节奏、全英文的教学,GPA上不被坑?接着,专业课程上是否能有兴趣,如果没有的话,能否想明白自己究竟适合干啥,这块时间已然不多。再然后,就得开始考虑深造、就业、留美或回国等一系列没有标准答案的艰难选择。大学四年犹如白驹过隙,一晃而过,之后还有更长的人生路要走。

你以为抄近道把录取拿到手就可以高枕无忧了?的确,大学申请算是很多人一个重要的转折点,但长远看却又是微不足道的。我们做的每一个选择,最终累积起来才成为了生命的这些分量。

很快,一个申请季就要画上句号。而2022er们,也要在短短几个月之后站到台前,追寻与自己dream school的邂逅。愿你们能真正认识到美本申请的挑战和意义,从今天开始远离陷阱、克服惰性,不后悔的利用好自己的每一分钟。

重要通知

本文为AADPS原创,原始发布地址是https://aadps.net/2017/10687.html。如发现其他自媒体盗用文章,欢迎粉丝告知或协助我们举报。