让时间倒回到2011年。这是我回国开始全职从事留学指导的第一年,也是在这个时候第一次深入了解到美国高等教育中文理学院(liberal arts college)这个概念。当时,国内赴美的学生还是以研究生为主,能有财力、有能力读得起四年本科的家庭算是凤毛麟角。可能是因为个人经历所限吧,我当时总是觉得,读大学的唯一目的,就是给职业发展加码,能够让人用所学的技能换取相应的收入和社会地位。因此,文理学院对于持我这种成见的人来说,在各方面都是格格不入的吧。当年消息的闭塞程度更加加剧了这种想法,让我下意识的以为这些“小学校”对于传统的大U名校是无足轻重的存在。

然而,冥冥之中就有一种力量,把我推出了这个舒适区。当时就职的公司老板有一位重要合作伙伴的女儿一心奔着文理学院去。因为我之前的突出表现,被指派来和这位小姑娘直接沟通,指导她写出优秀的文书。不过,当我看到下面这道文书题目,是哑然失笑的:

Pick one woman in history or fiction to converse with for an hour and explain your choice. What would you talk about?

这个是巴纳德学院的文书题目。现在这所院校因为与哥大的密切关系、奶茶妹妹和其他一些优秀校友的缘故是为大家所熟知的。但是我当时确实比较孤陋寡闻,心里想着这种题目有什么意思?因为我觉得比较靠谱的题目,不应该是直接问你有做过什么漂亮的研究,或者你怎么领导别人,再不济也应该是你怎么处理一个道德困境这种……让人编这种虚拟的对话,学校能看得出什么来呢?

有这种先入为主的成见,和小姑娘的讨论自然进行得比较磕磕碰碰。对于这道题目,小姑娘是说准备写巴纳德校友康同璧女士,但是她的看法稍微有些飘,这个点浅尝辄止谈一谈,然后一下子又飞到那个点上去了。我这边的话,第一个想法是高中历史里学到过康有为,然后按时间来算也该是中国留学生的先驱人物。嗯,最后的贵族加大小姐,但是好像没有啥其他可以补充的了。因此这一次谈话就草草结束。

回家之后躺在床上,我对自己白天的表现也不是很满意。或许我还是应该更了解康同璧女士一些吧。于是我打开了电脑做起功课来,但是光是对于一些百科条目的浏览,我就已经很吃惊了:

- 康女士是中国第一位赴印度的女性,而且是在上大学之前只身前往的

- 她是中国的女权领袖,代表民国出席世界妇女大会并发言

- 她促成了北平的和平解放,保护了都城的诸多古迹免遭劫难

- 她擅长诗词书画,精研史籍,精通英文,一手整理了父亲康有为的诸多遗稿

带着这种兴趣,我在周末赴图书馆借阅了相关书籍传记,细细品读,不敢相信这样一位杰出的人物竟然因为种种原因几近湮没在了历史的长河之中。新获取的这些知识,也在和小姑娘的下一次面谈里用上了。我们谈到了康女士是怎样面对当时的社会偏见以女流之身做出一番成绩,谈到了她怎样运用政治智慧在暗流涌动的各方角力下周旋,谈到了她如何把西方的博雅教育与东方的经史传统结合……纷繁的思路被慢慢理清,逐渐形成了文书的骨架、论点和细节。

如今,我当年的学生也已经成为巴纳德校友,现在人在欧洲做一份专栏撰稿人的工作。这个在世俗意义上可能算不上多大的成功,但是在微信聊天的字里行间能够感受到她怡然自得的生存状态。确实,她正一步一步的前行,一点点走近自己的理想,我也为她深感高兴和自豪。

以我作为一名留学顾问的视角来看,文理学院的申请虽然并不算达到和综合性大学并驾齐驱的程度,但是确已成为中国大陆申请者的一个主流选择。除开优渥的教学条件、美丽的校园和亲密的同学老师,文理学院更重要的是有可能传授一种能让人受益终生的思辨方式和理想主义。这更加贴近于大学教育的初衷和本质——帮助人们更好明白自己生活的意义。

那么如果你已经对文理学院有一定兴趣,估计也会想知道自己是否能在日后的申请中够得到学校的青睐吧。我们AADPS在申请文理学院上拔得头筹的学员们虽然各有千秋,但是要说共性的话有这么三条:

敢于展示出自己的个性

对于某些综合性大学而言,把申请者的各个维度量化打分再加权算是一个公开的秘密了。相对而言,文理学院的录取会更贴近所谓的综合素质考察(holistic admission)。学校是希望录取某个人,而不是某个分数。

别误会,上面这些绝对不是让大家没有成绩然后随便申文理学院的意思。而是说,从以往的经验来看,文理学院会认真考虑申请的每一个部分。活动、文书和面试这些,都有可能对录取结果施加较大的影响。文理学院的招生官们,会更加关注从诸多申请材料里面还原出申请者原生态的样子,然后根据自己的判断标准来推断这位准大学生是否能适应本校的学习生活;是否能给校园环境带来正面的影响;是否在毕业以后能够不忘初心,在人生的道路上越走越远。

因此,申请文理学院的误区之一就是没有在申请材料里面展示出自己。有的时候,是没有深入的探索自己的特质,把文书之类的应付了事,觉得自己反正成绩在那边应该问题不大。有的时候,是担心个性化的内容太多会被学校评判。对于前者,肯定是得好好下一下功夫。过于平面呆板的材料,是没有办法让你在几千人里面脱颖而出的,就算是有面试机会,面试官可能看着这些比较单调的叙事都没法找到合适的话题。对于后者,这种担心确实是有道理的,但是很多情况下其实是多虑了。美国的价值观相对要更多元化一些,人们会容忍甚至是欣赏个性。和招生官分享一下自己的小心思、小秘密或者小梦想,大多数时候都会是加分项。

当然,这个走到另外一个极端的话,就是硬把自己包装成感觉招生官可能会喜欢的类型。说实话,我们其实是不赞同这种做法的。首先,你也未必会知道招生官真喜欢哪种类型。其次,文理学院各具鲜明的特点倒是一个客观事实。同为强调科研的学校,卡尔顿和里德是完全两种风格。而就算是公认的女权校,巴纳德和韦尔斯利走的也是两种路线。(这些点也算是我们老师的个人观察和一家之言,就不公开细说了,但希望能有机会在你自己做院校调查的时候和你探讨交流。)请记住美国大学申请是一个双向选择,也是你发现适合自己的教育环境的过程。就假设你能一时“骗”过招生官,在一个与自己三观不合的小环境里熬过四年,真会是你所期待的么?

有兴趣做不功利的活动

近年来,AADPS拿到比较出色的文理学院录取的学员们,都有一个鲜明的特点——有兴趣做不功利的活动。有兴趣,指的是你会自己觉得这种活动有趣或者有意思,做起来不感觉累,而是一种很放空甚至是娱乐的状态。当然,这些活动一般人未必会感冒,甚至可能觉得是苦差事。不功利,指的是活动相对冷门,绝对不是某些人人参与的商业化竞赛,甚至从表面上看起来,觉得似乎不会对留学申请有特别大的帮助。

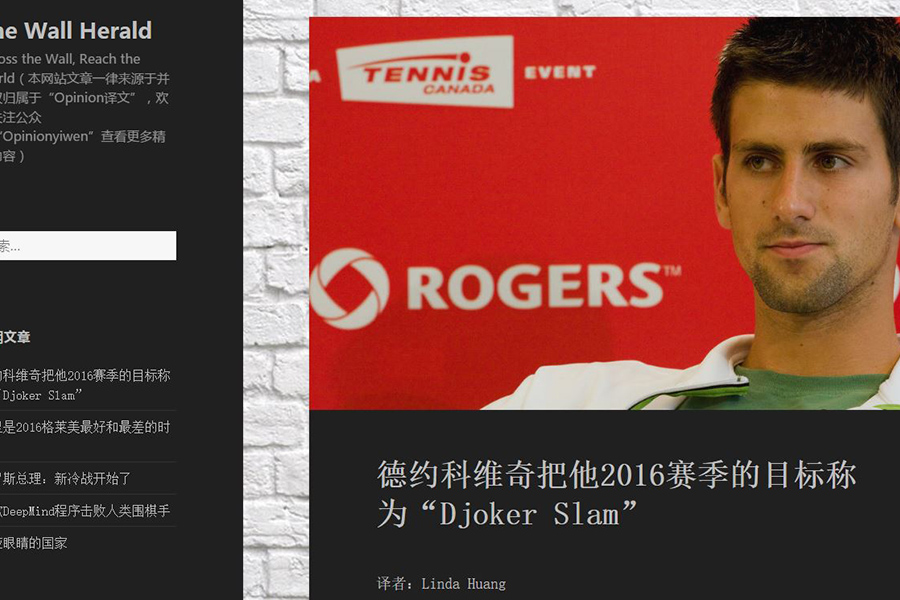

具体来说,我们之前录取格林内尔学院的学员,是一位对记者和传媒特别感兴趣的姑娘。有感于英语世界有不少有价值的新闻没有办法在第一时间被国内的媒体转载,她就带头组织了一帮同学朋友开设了一个微信公众号,自行选择新闻故事并在第一时间组织翻译。这个不是很正式的翻译组织人员流动性很大,因为不少其他孩子都在翻译了两三篇以后因为学业压力或者热度消退而放弃了。不过我们的学员倒是一直坚持到了最后。在申请季前,我们AADPS还帮助她搭建了自己的网站,把之前的翻译内容整理好并在网站上同步发布,希望帮助更多的中国大陆网友越过语言的藩篱,获取第一手资讯。

我们另外一位录取匹泽学院的学员,做的活动还要更不寻常一些。之前和他在留学规划项目里商量的活动思路,本来是以知识性视频的字幕制作为主的。但是学员在一段时间以后,发现自己的兴趣并不在这个上面。与此同时,他在贴吧上了解到了一种特殊宠物——狼蛛——的饲养,然后也不太自信的询问陈欣老师说这个方向是否可行。以之前对学员的了解,我鼓励孩子继续在这个方向做下去,协助他查找了相关资料、拟定了一个撰写观察日记的计划、还查找了关于蜘蛛社会性的相关论文研究。半年过后,学员成功的克服了重重困难和阻力,顺利观察到了狼蛛抚育后代的习性。

能够积极的与他人互动

上文说过,文理学院在录取中相对而言更关注人的因素。除开申请者本身的素质以外,学院们还会评估他们在自身成长的大背景下与身边其他人的互动。了解到这一点的话,在做课外活动的时候就要考虑一下能不能通过各种形式给他人带来一些正面的影响,在准备申请材料的时候也要认真体现好这一面。以往的经历以及未来的计划都可以强调一下自己在社区里和社会里扮演或希望扮演的角色。

回到我们近年来的这两位优秀学员上。做公众号和网站、希望从事传媒工作的学员,在申请里的线索是非常清晰的——因为传媒本身就是连接社会热点和社会大众的一个渠道。不论是主活动里的选题、翻译和推广工作,还是其他活动里的采访和实习等,都是要和人直接打交道的。这些和主文书里写到的希望帮助社会大众克服各种屏障以充分认识我们所在的这个世界这一核心思想是一脉相承的。

相对而言,饲养狼蛛的学员,活动的规划以及素材的处理就会更有挑战一些。一方面,我是要求学员不要闭门造车,尽量多与国内外有相同兴趣的网友进行交流沟通,也可以在时间允许的前提下参加一定的线下活动。另一方面,在构思文书的时候,学员自己也提出了一个很好的想法,就是说人们不应该按照自己的主观喜好来评价物种的存在价值。每一种动植物在大自然里都是有其地位和意义的,而无知往往会造成人们的偏见。通过这个与美国的多元文化价值观暗合的思路,我们最后就把各方面的素材有机结合起来了。这一点也很好的体现了学员的正义感,从另一个角度呼应了他希望通过文理教育打好基础,将来进行法律学习成为律师并维护弱势群体的人生理想。

重要通知

本文为AADPS原创,原始发布地址是https://aadps.net/2017/10179.html。如发现其他自媒体盗用文章,欢迎粉丝告知或协助我们举报。